栗。たくさん剥くの、疲れますよね…

贈り物で栗を頂いたりすると、結構気が重かったり。

逆に、贈る側も気を遣っちゃいますよね。

「ぽろたん」なら、簡単に剥けるのでそんな心配はありません!

実際に入手した「ぽろたん」は、簡単に剥けて美味しい、画期的な栗でした!

※一つだけ注意点。ぽろたんは渋皮ごと剥けてしまう性質上、渋皮煮を作るには向きません。

「ぽろたん」を頂き、調理、食べてみた!

今回入手した『ぽろたん』は「JAひがしみの」のぽろたんです。

箱に栗の形の通気孔があってかわいい梱包。開けると、なかなか大きい、粒ぞろいのぽろたん達がお目見え。わかりやすいパンフレットも入っていて、安心して調理できましたよ!

パンフレットの説明書きのとおりに鬼皮に切れ目を入れました。包丁でもよいのですが、はさみの方がやりやすかったです。

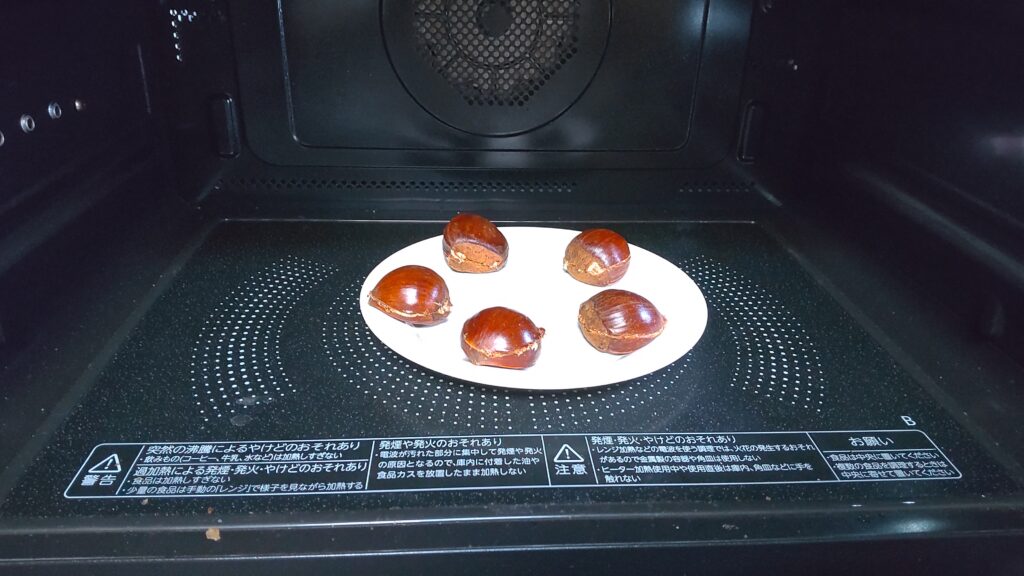

お皿に並べてレンチン

600Wで2分40秒やりました。

すると・・・

おぉっ、ハマグリみたいだ!

まるで二枚貝を焼いたように渋皮ごと鬼皮が開いていました。続いて火傷に気をつけながら皮を外すとポロポロと黄色い実が、いとも簡単に取り出せました。これだけでも驚きでしたが、味見して、更に驚きました。というのも、品種改良で簡単に剥けることを重視して、どうせ味は疎かになっているものだろうと思っていたからです。しかし全くそんなことはなく、しっかり栗の味が濃くて甘味もしっかりしていました。

そうしてその晩、簡単に剥けた栗を贅沢に20個ほど、米2合の栗ご飯にして食べました。レンちんして剥いた栗を炊飯器で炊き込むことで、栗に更に火が通りホロホロホクホクに。なおいっそう、栗の味が濃く感じられて美味でした。

焼き栗でも美味しそう。

滑らかでホロホロ。栗きんとんを作ったら良さそうでした。

「ぽろたん」の選び方・購入時のコツ

新鮮な「ぽろたん」の見分け方

鮮度の良い「ぽろたん」を選ぶには、以下のことに気を付けるとよいそうです。

- 皮がつやつやしていて張りがある

- 手に持った時にずっしりと重みを感じる

- 表面に割れ目や穴が開いていない

これらは他の品種の栗を選ぶ時と同じです。

乾燥してしまった栗は、皮につやがなく、スカスカと軽く感じます。こういう栗は味も落ちていることが多いので避けた方が良いでしょう。

熟成で糖度UP!

栗は、氷温付近で熟成貯蔵することで糖度が上がります。収穫直後の2〜3倍も甘くなるそうです。

収穫したてのぽろたんを入手したら熟成しよう

新鮮な栗なら、穴の開いた虫食い栗を取り除き、乾燥防止にポリ袋に包み、冷蔵庫のチルドルーム(約0℃)で熟成しましょう。野菜室(約4~5℃)では温度が高い分カビが発生するリスクが高くなります。熟成期間は1週間~1か月程がGood。あまり長いと実が変色してしまうそうです。

熟成済みの「ぽろたん」ならなるべくお早目に

ぽろたんの収穫期は9月中旬ごろなので、11月頃に手に入るものはおそらく熟成済みです。熟成ものか採れたてかは重要なので、購入時に確認するといっそう確実でしょう。

熟成済みの「ぽろたん」は傷まないうちに早めに食べましょう。今回僕が入手したものも、おそらく熟成済みですぐに美味しく頂くことができました。

以上が良い「ぽろたん」を選ぶコツでした。あなたも是非、最高の「ぽろたん」を手に入れてください!

石垣島在住の僕は今まで知りませんでしたが、「ぽろたん」は結構メジャーになりつつあるようで通販でも簡単に入手できるようですよ!

さらに詳しく!「ぽろたん」の詳細

「ぽろたん」をより深く知ることで、食べる時により美味しく味わえるはずです。少々難しい内容もありますが、なるべくわかりやすく要約しますので、興味がある方はどうぞ。

「ぽろたん」のルーツ

渋皮ごと綺麗に剥ける栗というと、天津甘栗が思い浮かびますよね?

実は、天津甘栗はシナ栗(チュウゴクグリ)の仲間で、和栗(ニホングリ)とは全く違う植物種らしいです。この事は僕も知っていたので、はじめ僕は「ぽろたん」はきっと、シナ栗と和栗をムリヤリかけ合わせたのではないか思っていました。

しかし実際は、「丹沢」と「550-40」という和栗の品種を掛け合わせた、れっきとした和栗だそうです。

過去、日本の栗は「クリタマバチ」という害虫に悩まされてきたので、害虫に強い品種をつくってきました。しかし、「クリタマバチ」の天敵である「チュウゴクオナガコバチ」を導入することで被害が減少したそうです。

これを受け1990年代から、それまでの病害虫に強い品種から食味や剥きやすさを重視する品種改良が本格化。様々な研究の成果として2007年に世に出された品種が「ぽろたん」なのだそうです。

渋皮が簡単に剥けるメカニズムと、今後の展望

従来のニホングリは、渋皮のポリフェノールが渋皮と実の間にあふれ出て接着剤として働いているため、剥きづらいそうです。「ぽろたん」はこのポリフェノールが渋皮からあまり逃げ出さないため、剥きやすいそうです。

一方、天津甘栗は、ポリフェノール自体が少ないそうで、剥きやすさのメカニズムは若干違うようです。

2012年には、「ぽろたん」の皮が剥きやすくなる遺伝子が解明されたそうです。その遺伝子をもつ樹を選び出せば、「ぽろたん」同様に皮の剥きやすい品種を効率よく作ることができるそうです。今後は、「ぽろたん」よりも優れた食味の剥きやすい品種や、収穫時期が違う品種などが期待されています。

終わりに

今回は剥きやすい「ぽろたん」に興味を持ち、レポートしてみました。

画期的で、素晴らしいと思う反面、画期的過ぎて、日本の栗がほとんど剥きやすい品種になっていくのではないかと恐れています。

というのも、昔母が作ってくれた思い出の味、『栗の渋皮煮』が、大変貴重なものになってしまうかもしれないのですから…

「ぽろたん」の他にも、より美味しく甘く大きい品種「美玖里(みぐり)」(2009)や、より早く収穫できる皮が向きやすい品種「ぽろすけ」(2016)といった新しい品種があるらしいので、今後レポートできたらと思っています。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

〇今回参考にさせて頂いたサイト・資料

- ポロッとむける不思議な栗 – 農研機構

- https://www.naro.go.jp/publicity_report/publication/files/porotan_20180919.pdf

- ニホングリは渋皮のむける遺伝子を隠し持っていた – 農研機構

- https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/fruit/045945.html

- ぽろたんという栗の品種と味などの特徴は? | フルコラ

- https://fruit-column.com/3506/

コメント